それにしても寒い日が続いていますが皆さんは如何お過ごしでしょうか。

寒さもそうですが空気が乾燥してるのが辛いですよね。

通勤電車の中でも咳きをしてる人が結構多いし・・・お互い健康管理には注意したいものです。

お寒いと言えば・・・安倍ちゃんは小泉さん以上の格差競争社会を目指すのかな?

私は専門家じゃないのでアレですが、テレビで守銭奴系の評論家がアベノミクスを賞賛している点が引っかかるのだ。

選挙前から感じていたアベノミクスの本性が見え隠れしているようなしないような。

テレビと言えば・・・先日テレビを見ていたら気が付いた。

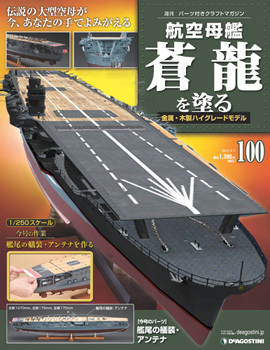

ディアゴスティーにではなくてデアゴスティーニだそうです。

興味が湧いたので調べてみたらイタリア人の地理学者が1901年に創業した会社で、元々は地図なんかを発売していたみたいです。

– ジョヴァンニ・デ・アゴスティーニさんと言うイタリア人の方の名前だそうです –

つーことで訂正しておいたよ。

最近間違いが多くて中卒ニートなのがバレバレやなっ!

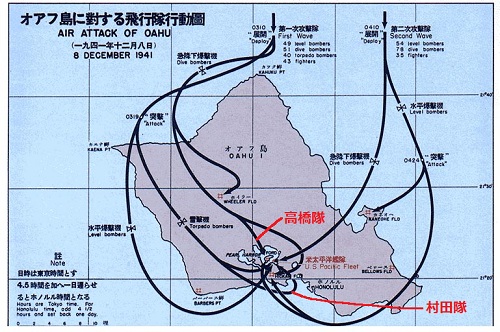

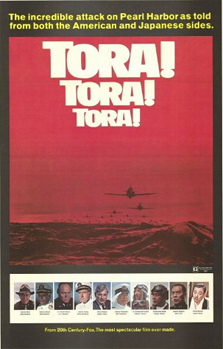

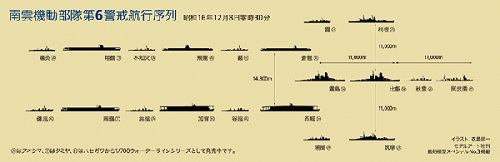

さて、昭和16年の12月8日と言えば、旧日本海軍による真珠湾攻撃が行われた日だ。

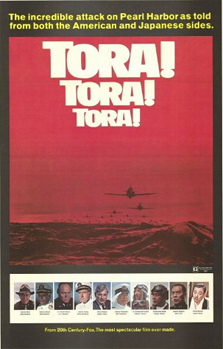

その際に、攻撃隊総指揮官の淵田美津雄海軍中佐が発したとされる有名な暗号文が「トラ・トラ・トラ」だ。

なんとも不思議な響きのあるこの言葉は、戦後しばらく経ってから製作された日米合作による映画Tora! Tora! Tora!のタイトルになったほどだ。

– 当初、日本側シーンの監督は黒澤明だった – それは是非見たかった! –

ちょっと資料の意味もあって久々に見てた。

マイケル・ベイ監督のパールハーバーなどに比べると地味な印象は拭えないが、非常に丁寧かつ中立的な視点で日米開戦を描いている点が優れているし、映画としての完成度も高い。

日本人のシーンを本物の日本人俳優が演じている点も好感が持てる・・・って、当たり前のことなんだけどね。

片や映画パールハーバーの方は日系人俳優マコ岩松のちょっと怪しい感じの日本語と、その後に登場する緑色の零戦の姿に瞬殺に追い込まれたミリヲタも後を絶たずと言う展開で、さすがは子供向け映画の巨匠マイケル・ベイの仕事だと言わざるを得ない。

まぁ・・・極秘の作戦会議を外でやってたり、その会議のそばで子供が凧揚げしてる時点で”そりゃないぜベイちゃん”なんだけどね。

Tora! Tora! Tora!の方にも妙なシーンが無いわけではない。

渥美清さん扮する炊事係りの兵隊が日付変更線を越えるくだりで行われるコメディー的なシーンは正直言っていらない。

あの手の笑いを入れたくなる製作者側の意図が全く理解できない。

たぶん渥美さんのキャラを立てる為なのだろうが、そんな役者の顔を立てることよりも作品性を高める方に注力すべきなのだ。

渥美さん側も迷惑な演出だったのではないだろうか?

– Tora Tora とらや! – ちょっとわざとらしい田村高廣の演技 –

淵田中佐が眼前に広がる真珠湾を見ながら「トラ・トラ・トラ」と言うシーンも、良い意味でも悪い意味でも日本映画らしいシーンだと言える。

この映画はアメリカ側の役者と日本側役者の演技の違いにちょっと違和感があるのだ。

あちらの役者は結構淡々と演技しているのに対して、日本側の役者は日本映画ならではの大げさな演技が鼻に付く。

普段は表情が乏しい日本人だからなのか、逆にそれを意識しすぎて演技をするのものだから大げさすぎて見ているこっちが可笑しくなってきてしまうのだ。

おかげで淵田中佐演じるところの田村高廣が目をキラキラさせながら言う「Tora Tora とらや!」のセリフを聞く度に、私は”とらやの羊羹”が食べたくなるのだ。

– Tora Tora とらやの羊羹 –

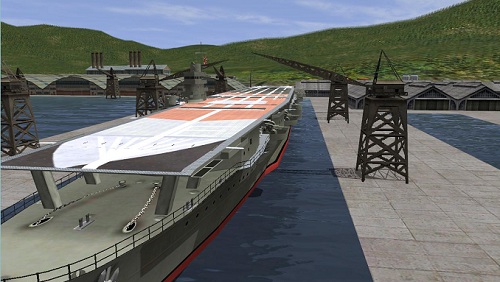

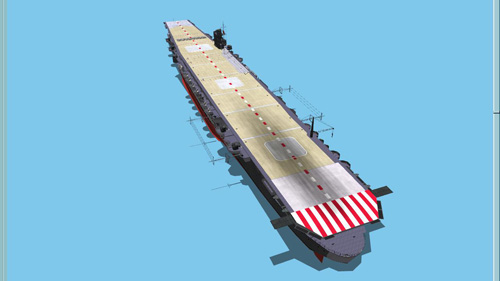

翻ってオープニングのシーンで大胆に使われている戦艦長門の実物大セットは素晴らしい

オープニングの為だけと言っても過言ではない程の贅沢な使い方は「さすがはハリウッド映画だよなぁ」と感じさせる程の存在感がある。

それに、これだけ”動かない戦艦”を効果的に使ったシーンは他に類を見ない。

”男たちの大和”のスタッフにもちょっとは見習って欲しかった。

敵であるところの日本海軍の”威容”のようなものが表現された実に見事なオープニングだと思う。

まぁ、弱っちい相手に真珠湾でボコボコにされたのではアメリカ人の面子も立たないと言う事もあったのだろう。

日本をちゃんと描き過ぎた・・・

この映画のアメリカでの興行が振るわなかった理由の一つと言えなくも無い。

– 福岡に作られた実物大の長門のセット –

さて、話を70年前の真珠湾に戻そう。

真珠湾を目前にしても対空砲火を撃って来ない敵に対して、攻撃隊総指揮官の淵田中佐は奇襲に成功した事を確信して全軍に突撃命令を出すべく信号弾を発射した。

ところが、事もあろうかこれを赤城制空隊の板谷少佐が見落としてしまう。

本来であれば奇襲成功の合図と共に制空隊が前へ出て制空権を確保しなければならないのだが、信号弾を見落とした板谷機は一向に前に出ようとしない。

あせった淵田中佐は信号弾をもう一発発射。

この”二発”の信号弾を見た翔鶴急降下爆撃隊指揮官 高橋赫一少佐は奇襲失敗と判断、かねてからの打ち合わせどおり強襲に切り替えるべく猛然と真珠湾へとなだれこんでいった。

打ち合わせでは信号弾一発が奇襲成功で、信号弾二発は奇襲失敗につき強襲に切り替える手はずとなっていたのだ。

この為、作戦の開始が本来の予定より4分ほど早まったらしい。

– 高橋赫一少佐 – 残念ながら5月の珊瑚海海戦で戦死 –

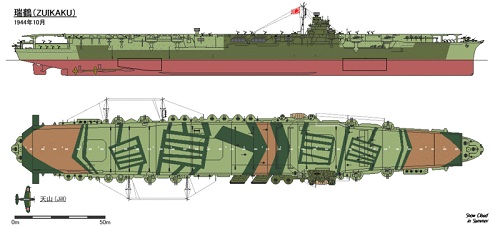

と言う事で、”カク”さんこと高橋赫一少佐の乗機である九九式艦上爆撃機を塗ることにした。

始めて塗るので資料の意味もあって模型をやってる方のblogなどを見てた。

おかげで高橋少佐機の機体番号はすぐにわかった。

有名な人の機体の番号なので、この高橋機がEI-238である事は半ば定説化していたりするのでほぼ間違いないと思われる。

垂直尾翼の帯も赤の帯で上に一本、下に二本で間違いないだろう。

が・・・問題は機体の色なのだ。

– Avioni-X 1/144 99艦爆 11型 翔鶴 EI-238 完成品 –

いくらなんでもこれは無いんじゃないの?

いや・・・私は戦後生まれだし、実物を見たわけじゃないし、この商品のメーカーさんも考証を経てこの色で塗っているのでアレなんですが・・・

他にも、明るいオレンジで塗られた機体もあったりで、EI-238に関してはかなりカオスな展開に眩暈。

個人の作品なので掲載は差し控えますが、明るいオレンジをまるで急場しのぎでスプレーを使って塗ったかのような感じに再現されている方もいたりで、この機体の色に関しては本当にいろんな説があるようだ。

中には私のようにオレンジ色には塗られていなかったのではないか?と疑問を呈する人もいた。

– スカイマックス 1/72 完成品モデル –

海外のサイトなんかもオレンジ色を採用しつつも懐疑的な意見を言う人が結構多い。

とあるBBSによれば、このオレンジ色の出展は日本?のサイトらしいのだが、残念ながらそのサイトは既に閉鎖していた。

他のサイトのBBSでは真珠湾攻撃時らしいEI-238の姿を捉えた写真が掲載されていたが、その機体は通常の白っぽい感じの塗装のようにも見える。

もっとも、モノクロ写真・・・それもかなり粗い写真なので、垂直尾翼の番号もなんとなくEI-238?と読める程度だし、当然ながら色はわからない。

薄くオレンジ色に塗られていても気がつかないレベルであると言えなくもない。

それに、この写真が本当に真珠湾攻撃時の物なのかもわからないし、本当にEI-238なのかもわからないのだ。

– とりあえずオレンジなしで塗った –

零戦の色の考証などもそうだし、戦艦大和の考証などもそうなのだけど、新しい資料などの発見により、それまで”真実”とされていたものがあっという間に陳腐化してしまう怖い世界なのだ。

難しいねぇ∩( ・ω・)∩

考えるのメンドクサイからスノボから帰ってきてから決めるよ。

このままビデオの製作を続けるかなども含めて帰ってから考えるよ。

つー事でこれから泊まりでスノボに行って来るよ。

今年の初滑りだよ。

アディオース(・ω・)ノ