ビデオ職人的軍艦大和概論

やっぱり今年の夏は異常気象だったそうで・・・って毎年そんな事を言っているようないないような気もしますが確かに今年は暑かった。

特に8月の前半が酷かったですね。

夜遅い時間なのに駅から家まで歩くだけで汗だくになったり。

日が暮れても30度以上とかって異常でしょ。

ようやく涼しくなってきたけど、残暑が・・・なんて事にならない事を祈ろう。

秋は食欲の秋なので、減ってしまった体重を取り戻すべく美味しいものを沢山食べたいと思う。

まぁ、デブにならない程度にですが・・・

ただ、食欲不振のせいで胃が小さくなってしまったのかあまりお腹が空かないし、量も食べられなくなってしまった。

そのせいもあってか家で料理をする機会がめっきり減ってしまった。

という事で、今夜は簡単におにぎりで済ませました。

– たまに無性に食べたくなるおにぎり – 炊き立てのごはんで作ると火傷する –

おにぎりと言えば、戦艦大和の最後の乗組員達も4月7日のあの日、戦闘配食でおにぎりを食べたのだそうだ。

文字通り最後の食事になってしまった人も多く、そんな事を考えるとおにぎりを食べるのも気が重くなってしまう・・・

また、「赤飯を食べた」との証言もあるらしいですが、残念ながら私の方では確認する事が出来ませんでした。

大和の乗務員は約3000名ですから、もしかしたら部署によってはお赤飯が出た所もあったのかな?

それにしても3000人分のおにぎりを作るのはさぞかし大変だったでしょうね・・・資料によると巨大な洗米機によって洗米を行い、当時最新鋭だった電気炊飯器によってお米を炊いたのだそうです。

因みに、艦長の有賀大佐はこの時に配られたおにぎりを一口も食べなかったそうです。

– とりあえず完成した大和 – 細かい事を言えばアレですが塗るのに飽きたもので –

ご承知のとおり、ここんとこずっと大和のリペをする為に色々と調べ物をしていまして、特に模型をやっている人のサイトは本当に参考になった。

比較的精神年齢が(実年齢も?)高い人が多いせいだろうか・・・考証的なことも含めて”大人”な感じが伝わってきて非常に好感が持てた。

この場をお借りして改めて謝意を表したい。

それに・・・そう言った”大人”の方たちが作ったであろう戦艦大和の模型の素晴らしい出来栄えには溜め息が出るほどだった。

実は数多くの作品群に見とれてしまい長時間その方達のサイトに居座ってしまったのですが、その中のお一人の方が完成した模型を販売をされているようなので、いつの日か機会があったら購入してみたいと思ってみたり。

金額的にもかなり値は張りますが、その価値は十分に有る程に完成度は高いと思う。

いずれマンションを買うか一戸建てを買うかしたら購入したいと思う。

なにせ引越しの度に何かが壊れてしまうので・・・賃貸暮らしの身としてはイマイチ購入に踏み切れない。

特にCDケースは引越しの度に必ずと言って良いほど割れる。

もちろん引越し屋さんを責める気は毛頭無いけど・・・一般的なCDのケースなら代替はいくらでもありますが、限定版とかのだと既存のCDケースより厚かったりするのでいつも泣いとります(;´Д⊂)

要するにプラモデルも所詮はプラスチックなので言わずもがなでしょうって事で。

あとは、デアゴスティーニの”戦艦大和を作る”の製作日記を公開されている方がいまして、中にはそれほど模型作りが上手で無い人なんかもいるんだけど、そういう人達の悪戦苦闘ぶりを見るのも結構楽しかった。

なんだろう・・・草野球とか草サッカーを楽しむ人々の姿を河川敷とかで見ている時の、あの”ほのぼのした感じ”に近いと言ったら分かり易いだろうか。

「10数年ぶりに模型製作を再開した」・・・なんて話を聞くと応援したくなるじゃないですか。

模型と言えば例の大和ミュージアムの1/10の大和も模型ですよね。

考証的な事で言えば最も新しいものだと思われますので色々と発見があって良かった。

例えば艦橋後部にはラッタルがあって兵はこれを利用して移動していた訳ですが、「防空指揮所へはどうやって上がるのか?」などの疑問が解けたのも大和のミュージアムの模型をはじめとする”模型”達のおかげだった。

– 光人社刊 究極の戦艦 大和 – 模型を見る為だけの本です –

この本は1/10の大和の模型見たさに買ったのですが、意味不明な漫画に数十頁も割いており、残念な出来だと言わざるを得ない。

あんなくだらない漫画を載せるくらいなら大和ミュージアムの模型をもっと載せるべきだし、光人社なら本物の大和の写真もあるのだろうからそれらを掲載した方が良かったんじゃないかと思うのですが・・・

なので、正直言いましてこの本はお勧めできません。

ただし、大和の模型の写真に関しては良い写真が沢山ありますし、模型の製作途中での撮影だったせいか工具などもチラっと写ってまして、模型の大きさが良くわかる仕様?になっています。

それに、各部のアップが多いのでプラモデル製作の資料と言う意味では優れていると思われます。

と、プラモデルを作った事が無い私が言ってみる。

さて、戦艦大和って人によっては色々な見方があると思うのですが、ちょっと頭の弱い人の中には”鉄屑だ”とか”世界の三大馬鹿だ”とか言って得意気になってる人がいてアレなんですよね。

こういう人達ってのは原始時代の人が火を起こすのに苦労しているさまを見ても「馬鹿だなぁ」とか言えちゃうんだろうか?

「ライター擦ればすぐに火が着くのによプギャー」とか言いそうだから怖い。

それに、結果を見たあとなら何とでも言えるんですよね。

私から見て一番アホだと思うのが、まるで日本の軍部だけに先見性が無く巨艦を建造してたかのような事を言ってひとり悦に入るタイプの人ですかね。

たぶん他の国の事情とか知らないで書いてるんだろうけど、この時代ってのは巨大な戦艦の建造から運用も含めて全てが暗中模索だった訳で、その証拠に他国だって同じような※フラッグシップをせっせと作っていた時代な訳ですよ。

そうなると、前の時代を生きた全ての”人々”は馬鹿って事になっちゃうんだけど、ネットでキーボード叩くだけの連中ってのは自分の事を何様だと思っているんだろうか?

巨大な戦艦と言うのはある意味この時代のトレンドだったわけで、今で言えば空母に匹敵するような存在だった訳でしょ?

もっとも、上のような連中に言わせれば空母でさえもあと何十年かしたら「プギャー」の対象にされそうだけど。

ただ、同じように戦艦大和の事を”世界最強の戦艦”とか言ってはしゃいでる人も多いので、コレはコレで違うような気がするのも事実。

ひとつ言える事は、当時世界最大の戦艦だったって事は紛れもない事実だと言う事。

でも、戦に負けて沈んでしまった以上、世界最強の戦艦ではない訳だし、ましてや浮沈艦では無いという事。

もっとも、他艦に比べて沈み難かったのは事実だそうです。

– 低く垂れ込めた雲と沖縄を目指す大和 – 画面奥には駆逐艦浜風 –

大和建造当時に設計を担当した牧野茂氏によれば、いわゆるバイタルパート以外の無防御部と呼ばれる箇所の浸水対策、俗に言う浮沈化に関してはまだまだ研究の余地があったのだそうだ。

氏の独断で隔壁を厚くする等の対策はしたものの、船殻重量が計画重量より1600トン程超過してしまい積極的な対策は出来なかったそうだ。

大和の同型艦である武蔵の沈没の様子などを見ると、この無防御部の浮沈化対策をもう少しやっておけば良かったと慙愧の念に堪えないのだとか。

考えうる対策としては水密区画にバルサ剤を入れる事や、空の石油缶などを敷き詰めるなどだそうで、現代であれば「発泡性のラバーなどを充填してしまうのも不沈化としては有効なのではないだろうか?」との見解を示されていた。

まぁ、素人が言うのもアレなんですけど、戦争ってある意味ジャンケンみたいなものだと思うんですよね。

戦艦大和をグーに例えるとするならば、米艦載機はパーに例えられると思うんですよ。

グーはパーには勝てない訳で、380機以上とも言われる艦載機相手に戦艦が戦う事自体無謀だったのだと思うのですよ。

パーにはチョキを出さなきゃいけなかったんだけど、残念ながらその頃の日本にはもうチョキが無かったってことなのかもしれません。

要するに、それが戦略であり、戦術であり、まさにそれこそが戦争って事なんだと思うのです。

負け戦であるところの敗戦間際の日本の状況って、今を生きる私が想像する以上に悲惨だったのだと思います。

そういう意味からすれば、今を生きる私からすれば本当に亡くなられた方々には黙して頭を下げるしか無い訳です。

– 米艦載機の猛攻に曝される大和 – 左舷前方には駆逐艦霞 –

では、グーは何に勝てるのかと言えばチョキになる訳ですが、ではこの時代のチョキは一体なんだろうかって話にもなりますよね。

戦艦が一方的に勝てる相手ってなんなんでしょうね?

そう考えると「そもそもあの時代の戦艦って必要だったのか?」って議論にもなる訳で、そういう意味からもこの時代の戦艦って微妙な存在だったのは事実だと思います。

翻ってみれば日露戦争ならいざ知らず、WWIIではどこの国の戦艦もあまり役に立っていないんですよね。

開戦早々に撃沈されてる有名な戦艦がある時点で既にに兵器としてはアレな存在だったと言わざるを得ない訳です。

だからと言って昔の人々を馬鹿だの何だのと言うのはおかしいですが。

メタっぽい視点・・・ではなく、ヲタっぽい視点で大和を語るとするならば、日本の技術の粋を集めてって事になるんでしょうけど、その日本の技術の中には世界水準からすれば一世代前の技術と言えなくも無い技術も有った訳で・・・そういう意味からすれば一世代前の技術で造られた最高傑作の兵器と言えるかと思います。

光学式の側距儀とかが象徴的ですよね。

これは当時、世界最大の側距儀だった訳ですが、アメリカは光学系からレーダー射撃の方へ進んでいった訳で・・・いくら「世界最大の側距儀です(キリっ」とか言っても当たらなければ意味ない訳で・・・

なので、無理やり艦隊決戦の条件を考えると・・・戦闘が昼間で尚且つ天気が良くて、向こうのレーダーが使えない状況で、護衛の米艦載機が一機も無いにもかかわらずアメリカさんが「ガチでヤリタイ!」もしくは「大和と主砲を撃ち合いたい♡」って言うんなら互角もしくは大和の方が多少優勢ってレベルなのなかなぁって気もしますがどうなんでしょうか。

もっとも、上に書いたような間抜けなミリヲタの妄想みたいな事が実際の戦闘ではおきる筈も無く・・・だからこそ大和は使いどころが無いまま戦争末期まで生き残り、最後は海軍の面子の為に出されたんだと思うのですよ。

御前会議の場で陛下が言われたそうですね「海軍にはフネは無いのか?」と。

大和があるのに使わないまま敗戦したら海軍の面子が立たないと海軍上層部が考えたのかは定かではありませんが、少なくとも現場の兵士たちは自分達が戦わずして日本が負ける事は許されないのだと言い聞かせて出撃したのではないだろうかと個人的には思っています。

もちろん、勝てると信じて疑わなかった兵士たちもいたのでしょうが。

– 左舷後部に被雷する大和。最後の手段として罐室にまで注水したがあまり効果は無かった-

生存者の方々の話なんかを読むと最後の戦闘もかなり辛かったようです。

これもある意味象徴的な事なんですが、機銃を増強したり、高角砲増強したりと時代の変化に対応する為に大和は兵装を強化していったのですが、残念ながら兵器そのものの性能は殆ど上がってなかったんですよね。

これは零戦のエンジンの馬力が殆ど上がらなかった状況と酷似しています。

零戦も小幅な改造はいろいろやりましたが、肝心のエンジンの馬力が上がらない以上焼け石に水だった訳ですが、大和の場合も兵装の数は増やしたけれども肝心の兵器単体の性能が低いままだった。

初速の遅い機関銃では敵機を追いきれず、高角砲に至っては同様の問題に加えて最大射高8000メートルと言われていても実際は高度5000メートルくらいまでしか有効では無かったとか・・・

カタログスペックでは優れているけれどもって感じでしょうかね。

後は対空戦闘には輪形陣は向いていなかったみたいですね。

レイテ海戦の戦訓としてあまり効果が無かったと伝えられたとか何とかって聞きました。

それでも大和は輪形陣で沖縄を目指した訳で、この辺りもロッテ戦法を中々採用しなかった・・・ある意味伝統を重んじる海軍ならではと言ったら嫌味を言いすぎでしょうか。

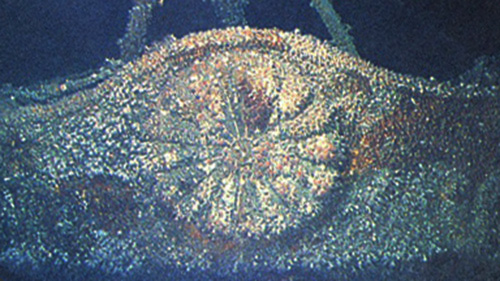

– 二番主砲塔左舷水面下で炸裂する炸薬量270kgのMark13魚雷 –

さて、戦艦大和の最大の謎と言えば、この沖縄特攻の際に甲板を黒く塗ったのか否かなのですが、チョッと前までは黒く塗ったと言う説が正しいとされていたので、私なんかは今回調べるまで”黒”で決まりだと思っていました。

ところが、最近ではこの作戦の前に元の色に戻したと言う説もあって、時代とともに考証は変化し続けていたようです。

レイテ海戦の時には黒く塗ったのはほぼ間違いないそうです。

当時の乗組員の証言もあるようですし、それを記録した書類なども残っているそうです。

しかしながら、沖縄特攻の際には記録が見当たらないのと、黒く塗ったと言う証言も無いそうです。

ただですね・・・この写真なんかは黒く見えるんですよね・・・

木甲板は水に濡れると黒く見えるそうですし、経年変化でグレーっぽくはなるそうなので・・・カラー写真でも無いと全くわかりません。

こればっかりはタイムマシンが開発されるまで待つしかないようですが、零戦の色もそうなんですけど、こういうのって謎が有った方が楽しいと言うか、正解を知りたい反面、ずっと謎のままでも良いかなと思ってしまったり。

– 第一波攻撃時と推定される大和 – 艦尾のジブクレーンが撤去されているのが分かる –

レイテ海戦時の戦訓により、艦尾のアンテナ支柱も沖縄特攻の時は撤去されたらしい。

ジブクレーンごとなのかわかりませんし、倒して収納したのか完全に撤去したのかはわかりません。

1/100大和の模型製作で有名な故・河井登喜夫氏の考証によるとクレーンは撤去したとの事。

あと、この写真だとわかりにくいですが、木甲板の両舷には白いマーカーがあったそうです。

これはレイテ海戦の時から施されたそうで、被弾箇所を特定し易くする為だそうです。

数字が書かれているとの説もありました。

このマーカーの存在を考えると、やはり甲板を黒く塗ったのではないか?と思ってしまうのですがどうなんでしょう・・・

黒い甲板だからこそ白いマーカーが目立つ訳で、逆に黒くない甲板であれば、もっと違う目立つ色でマーカーを描いたと思うのですが・・・

まぁ、私なんかより大和の考証に関して詳しい人達がたどり着いた結論なので、ホント素人考えでサーセンって感じですが。

それと、定説のように言われている大和の左舷への集中攻撃の件ですが、実はこれも偶然だったのだとか・・・

シブヤン海での対武蔵戦での戦訓を生かして「大和へは片側を集中攻撃して転覆させようとした」とか何とかって聞いた事があると思いますが、実は大和が左旋回ばかりするので左舷が狙いやすかったからなんだとか。

米側の記録からも右舷への攻撃が度々なされているのが確認されていますし、最後の致命的な一撃は右舷への魚雷4本の攻撃だったと原勝洋氏も著書に書かれていますので・・・

まぁ、要するに前後左右ありとあらゆる方向から攻撃されたと言うことですな。

雷撃と言えば、この戦いでアメリカ軍が使用した航空魚雷はMK13と言う物なのですが、これは比較的高い高度(高度約2,400 ft)から落としてもちゃんと海中を走って行くんだそうです。

なので、雷撃なのか爆撃なのか判断しづらく回避が難しかったと言われています。

大和の生存者の中にもその様子を目撃していた人がいて「なんであんなところで爆弾を落とすのだろう?」と不思議に思ったと証言しています。

日本の酸素魚雷も高性能だったと言われていますが、アメリカ軍の魚雷もまた、その工業力に物を言わせて改良を重ね、大戦末期では高性能な物へと進化していたようです。

炸薬も高性能なトーペックス火薬を使用し、威力も強力だったと言われています。

そう考えると、大和が計画・建造された当時では想像すら出来なかったような高性能な兵器がこの戦いに投入されていたのだと思います。

※アメリカを例に取ると、アイオワ級4隻を建造した後に、更に巨大な排水量6万トンクラスのモンタナ級の計画・建造が1940年に承認されている。

因みにモンタナ級の建造中止が決まったのは1943年の7月である。

大和が就役してから一年半後と言う事を考えると、上のような「プギャー」とか言ってる馬鹿な連中からすればアメリカもまた先見性が無かったと言う事になる。

他にも1939年から予定していたドイツのZ計画や、それに対抗してフランスが計画していた排水量45000トンのアルザス級戦艦など、当時の列強各国が巨大な戦艦を戦力として認識していた事が伺える。

つまり、別に日本の軍部だけに先見性が無かったのではなく、他国もまた暗中模索だったのである。

戦艦が無用の長物と成り果てた理由のひとつとして言えるのが航空戦力の急激な進歩によるものだと思われる。

戦艦などの海上兵器に比べて、航空機そのもの性能の向上や航空魚雷のなどの進歩の度合いが大きかったが故に、それまで海上兵器の花形であった戦艦の価値は相対的に下がる事となり、あっという間に陳腐化してしまったのではないだろうかと考えますが如何でしょうか。