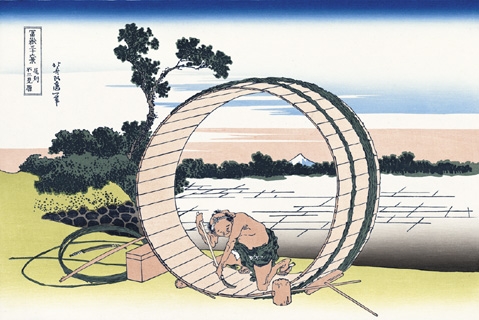

風が吹けば桶屋が儲かる

「風が吹けば桶屋が儲かる」とは昔から言われる諺だ。

そうは言っても桶屋さんなんてものは現代の日本には殆ど残っていない。

なのでピンと来ない訳ではありますが、これを身近な事に例えてみると判りやすい。

不況になるとコピー機屋が儲かる。

先日、オフィスの中で作業していたサービスマンの方の話。

ご多分にもれず我が社もデフレ不況に喘いでいる。

そんな中、コピー機屋さんは大繁盛なんだそうな。

と言ってもコピー機が売れる訳ではなく、トナーやら何やらとか、リース代が儲かるのだとか。

要するにどういう事かというと・・・

会社が不況に喘ぐと会議が増える → 会議が増えるとコピーの需要が増える → 故にコピー機屋さんが儲かるのだとか・・・(´・∀・`)ヘー

言われて見ればうちの会社も会議が増えた。

私は他部署との関わりが色々あるので、多い時だとほぼ毎日会議に出席する場合がある。

その際に配られる資料の量は、後でシュレッダーに掛けるのに苦労するほどだ。

電子化を標榜してノートPCやらPDAやらを支給している割には情けない。

尤も、会議さえ開けば業績が上がると言うのならそれこそ毎日会議だけやってれば良い訳で、そうは問屋が卸さないのが現実というものではないのだろうか。

かといって会議が無駄だとは思わないですがね┐(゚~゚)┌

ただ、会議を開いてFIXした事を検証してみないと会議そのものに価値があったのかはわからない訳だし、一番問題だと思うのは会議を開いただけで満足してしまう人が多いってとこ。

会議と言うのは言わば方便みたいなもんなので、開いただけで満足してしまうのは本末転倒な訳ですが、本当にそう言う人が多くて困ってしまう。

本来会議とは、その場で決まった事を実行し、成果が出て初めて良しとしなければならないわけで、最後は額に汗して無い知恵絞って行動するしかないと思うのですが如何でしょうか・・・ベタですけどね。

さて、仕込みの続き。

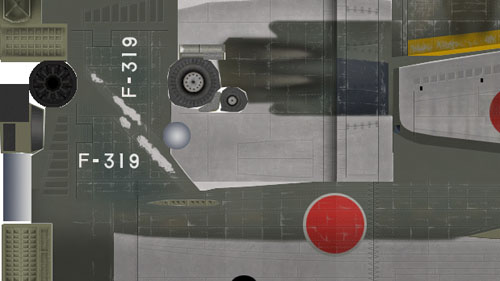

今日は一式陸攻を塗りました。

8月7日のあの日、坂井さん達17機の零戦に守られて、ガダルカナル島ルンガ泊地を攻撃したとされる部隊がこの第四海軍航空隊所属機だったかは定かではありません。

ただ、この時期にラバウルに展開していた部隊で一式陸攻を運用していた部隊は第4航空隊らしいのでリペしてみました。

「本当に正解なんだろうな?」と聞かれれば「知りません」と答えるしかない。

なにせ戦後生まれなもので┐(゚~゚)┌

零戦以上に写真が少ないし、仮にこの4空が正解だとしても部隊の損失が著しいので、資料が少ないのも致し方ないと思われます。

特にこの部隊は半年で3回もの壊滅状態を経験しているので、再編作業の際には他の陸攻部隊から「死空」と忌み嫌われたほどだったらしい。

昭和17年末には、第七〇二海軍航空隊に改名し、翌年の昭和18年に解隊したそうです。

今回もWikipediaを読んでいてら、他の中攻隊の話で驚いた事があったので引用してみたい。

”彼らの機は日米開戦5日目のフィリピン、ルソン島空襲を悪天候のため超低空 350m で行い至近距離からの対空砲火に被弾し、帰途不時着した。一時は原住民に捕縛され在フィリピン米軍に監禁されたがそろって脱出して日本陸軍に合流、1ヶ月後にフィリピンに進出して来た本隊に1機8名全員揃って帰隊し隊の皆も歓喜した。しかし航空艦隊は彼らをすでに戦死と報告しており、経過を問題にし、内密に処分した。彼ら8名はその後死ぬまで数ヶ月間、飛行特技章、金鵄勲章、階級章は剥奪され、下士官だった者も一目で違いのわかる兵の服装を着用し、階級章のないまま滑走路外れのテントに起居を命じられた。

– 中略 –

1942年3月30日、彼ら8名はポートモレスビー飛行場の単機低空強行偵察写真撮影を命じられた。高度 1,000m で低速で数往復し写真撮影したが戦闘機に迎撃されず被弾し生還した。翌日1942年3月31日、単機により飛行場爆撃しその後に対空陣地へ突入自爆決行せよ、との命令を受けた。爆撃成功連絡の後、突入決行の暗号電文をラバウルで受信した。終了符のト・ト・ト・ツーの長符発信がながく数十秒続いたあと突然途絶えたので戦果確認機はなかったがその時刻に死んだと判った。彼らは通常の戦死として元の階級に復された上で1階級昇進”

– 引用終わり –

非道な旧軍司令部の命令もさる事ながら、潔く死する事へのある種の憧れにも似た当時の日本人の心情をも考慮しなければならない。

とは言え、周りの兵隊達からの”死を持って罪を償え”とも取れる言動もあったとされるを事を考えるに、あまりにも人の命を軽視する当時の日本人独特の死生観を見せ付けられたような思いがした。

ただし、やはり平時でない事が当時の人々に与えた影響は計り知れないと思う。

ここに至る前から、つまり、ずっと前から彼らは戦争をしていた訳で、言わば異常な状態を長年に渡り続けていた過程の中で、それら負の感情が育まれていったとしても何ら不思議な事ではないと思うのだ。

しかしながら、終戦間際の物資が底を付いてからの絶望的な戦いの中で行なわれた特攻とは違い、開戦から僅か半年も経ってない頃に行なわれたと言う事実を知るに至り、ただただ、戦争の深い闇を感じずにはいられないのです。

人命よりも名誉を重んじた結果なのでしょうが、そう考えると日本が戦争に負けたのはそれら命を粗末にした報いだったのではないかとさえ思えてくるのです。

「文化の違い」と人括りにしてはいけないのかもしれませんが、あの戦争のもう一つに側面には、こうした日米の死生観を含めた”文化対文化”と言う図式も見え隠れしているのではないでしょうか。

自らの手足を切り落すような真似をして、どうして立っていられるのか・・・今の価値観からは到底理解できない事だと思いました。

トラックバックはまだありません。